写字楼办公如何借助数据分析洞察工作模式变化

更新日期:

在现代商业环境中,办公空间的使用方式正在经历深刻变革。随着企业对效率与成本的双重关注,越来越多的管理者开始依赖数据分析工具来优化工作模式。通过收集和处理办公场所的各类数据,企业能够更精准地了解员工行为、空间利用率以及资源分配情况,从而制定更科学的决策。

以空间利用率为例,传统的管理模式往往依赖经验判断,容易造成资源浪费或分配不均。而借助物联网传感器和智能系统,企业可以实时监测会议室、工位、公共区域的使用频率。例如,华腾世纪总部公园通过部署智能感应设备,发现某些楼层的共享办公区在下午时段使用率显著下降,于是调整了开放时间,既节省了能源开支,又提升了员工满意度。

除了物理空间,数据分析还能揭示员工的工作习惯变化。通过考勤系统、网络登录记录以及协作软件的使用数据,企业可以识别出弹性工作制的实际效果。部分团队可能更适合集中办公,而另一些则表现出远程协作的高效性。这种洞察帮助管理者灵活调整政策,而非一刀切地推行某种固定模式。

能耗管理是另一个重要应用场景。办公楼的电力、空调和用水数据经过分析后,能够发现非高峰时段的浪费现象。例如,某些企业通过历史数据预测加班人数,从而动态调整照明和温控系统的运行范围,仅这一项优化就能降低15%以上的运营成本。

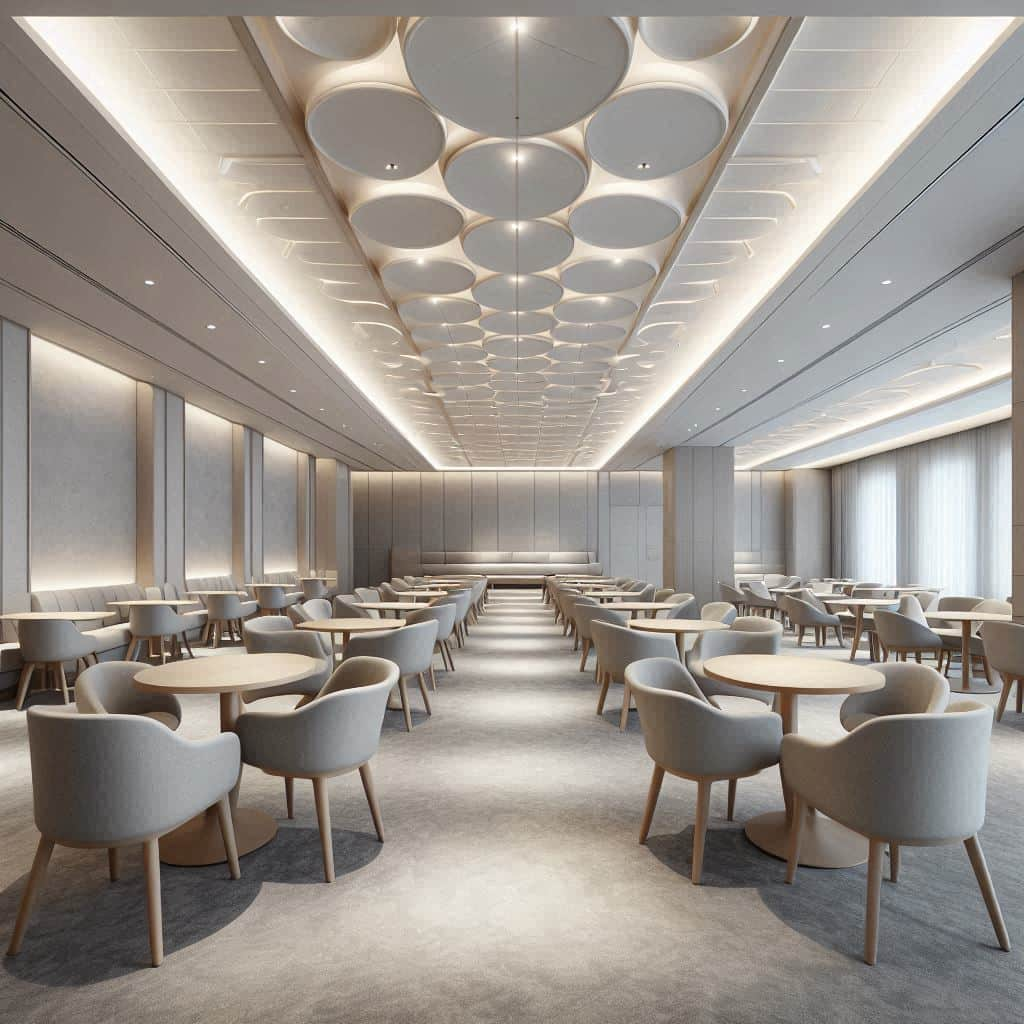

员工满意度与生产力同样可以通过数据追踪。匿名调研结合办公软件的使用频次分析,能够反映不同部门对工作环境的真实需求。数据显示,自然采光充足的区域员工停留时间更长,而噪音较高的开放区域则频繁出现短时离席现象。这些细节为空间改造提供了明确方向。

未来,随着人工智能技术的进步,数据分析将更深度融入办公场景。预测性算法可以提前规划会议室预订高峰,动态工位系统能根据项目需求自动调配资源。但值得注意的是,所有数据应用都需遵循隐私保护原则,确保信息收集的透明性与安全性。

从本质上说,数据驱动的办公模式变革并非单纯追求效率提升,而是通过科学手段实现人、空间与资源的和谐匹配。当企业能够准确捕捉工作模式的演变趋势时,其管理决策也将更具前瞻性与适应性,最终推动整体竞争力的持续增长。